Kommentar von Dennis Riehle zum Artikel „Vier Vorreiterkommunen zeigen, wie die Energiewende vor Ort gelingt“ (aus: „Erneuerbare Energien“ vom 14.11.2025)

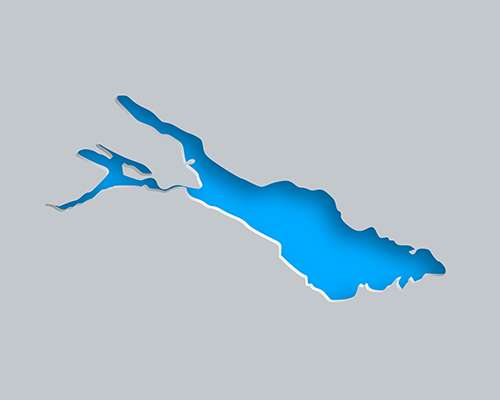

Ist es tatsächlich eine zukunftsweisende Technologie – oder schlichtweg eine Schnapsidee im Gebaren der energetischen Transformation? Rund um das „Schwäbische Meer“ bemühen sich Gemeinden derzeit, die konstanten Temperaturen des Wassers zu verwerten, um mit der sogenannten Seethermie künftig heizen und kühlen zu können. Denn von Gottlieben im Kanton Thurgau über Bregenz in Vorarlberg bis nach Friedrichshafen in Baden-Württemberg wird bis heute in vielen Haushalten Öl und Gas eingesetzt, um angenehm zu duschen – und das Wohnzimmer zu klimatisieren. Doch die Vorgaben aus EU und der Bundesregierung machen es nötig, dass umgedacht wird. Schließlich bestehen weiterhin große Zweifel, ob sich die Wärmepumpe im Altbau während eines Menschenlebens überhaupt irgendwann amortisiert. Und so wird auch in den hiesigen Vororten von Konstanz mit Nachdruck daran gearbeitet, unter Einbeziehung von Universität, Fördergesellschaften und eigenen GmbHs Konzepte in die Wirklichkeit umzusetzen, welche hunderte Familienhäuser autark machen sollen. Entsprechende Pilotvorhaben werden vielversprechend angepriesen und vermarktet, sind aber nicht ohne Risiko.

Nahwärmenetze mit Energie aus der Tiefe des Sees: Innovativ oder umweltschädlich?

Mit übersichtlichen Netzstrukturen soll gelingen, was andernfalls jeder Einzelne mit Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach oder Pelletöfen im Keller erzielen müsste. Gleichsam bleiben die Planungen voller Hürden. Zwischen sechs und zehn Millionen Euro kostet eine Anlage. Denn es braucht neben einer Entnahmestelle am Ufer auch Platten- oder Rohrbündeltauscher, die die gewonnene Wärme in einen Kreislauf mit Glykol einspeisen und das abgekühlte Wasser nach Verwendung über eine Diffusorstrecke wieder in den See zurückleiten. Daneben sind Ammoniak- und Propanpumpen mit ungeheurer Leistungskraft zwingend erforderlich, von den Umweltrisiken ganz zu schweigen. Nach dem Verdampfen, Verdichten und Verflüssigen bedarf es für den Transport in die Häuser vorgefertigter Kunststoffmantelrohre, ein hydraulischer Abgleich samt Druckhaltung in einer Energiezentrale gilt als weitere Voraussetzung. Und nicht zuletzt sind Übergabestationen unter Einhaltung hygienischer Warmwasserbereitung und Mengenzähler für eine verbrauchsabhängige Abrechnung vorzuhalten. Eine Infrastruktur muss entstehen, die großen Aufwand und ehrliche Ausgaben-Nutzen-Abwägungen bedeutet.

Die Preise werden kaum fallen, der Eingriff in die Natur ist ökologisch schwer vertretbar…

Unter dem Strich eine Kostenstruktur von 1.800 bis 2.800 Euro pro Kilowatt, was in etwa dem Preisniveau fossiler Ressourcen entspricht. Deutlich billiger dürfte es für den Bürger wohl nicht werden. Lohnt sich dann überhaupt dieser Umstieg, welcher mit massiven Eingriffen in die Natur verbunden ist? Berechnungen ergeben einen fiskalischen Mehrwert oft erst nach 30 Jahren. Pro Gemeinde müssen etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mitziehen, um ökonomisch zu punkten. Die Investitionen sind enorm, die Effektivität zweifelhaft. Bis zu drei Jahre Baustellen im Ortskern, erhebliche Auswirkungen für die Anwohner – allein diese Gründe haben bereits Widerstände hervorgerufen. Darüber hinaus ist die Monopolstellung des Betreibers nennenswert, der den Preis kontrollieren kann. Grabungen und Rohrverlegungen unter Wasser sind vor allem deshalb prekär, weil sich rund um den See prähistorische und archäologische Fundstellen befinden. Und nicht zuletzt erscheinen Strömungsänderungen durch die ständige Entnahme von 100 bis 800 Liter pro Sekunde zwar übersichtlich, aber unter Berücksichtigung der Sedimentaufwirbelung ökologisch wenig sinnvoll. Bleiben das Prestigeprojekt alles in allem also nur ein Nachhaltigkeitsflop?