Kommentar von Dennis Riehle zum Artikel „Meinungsfreiheit in Gefahr: ‚Dürre im Kopf‘ führt zu Verurteilung“ (aus: „Cicero“ vom 23.08.2025)

Gerade in Zeiten, die von einer hitzigen Diskussion über die Kandidaten für Posten in Karlsruhe geprägt sind, lohnt es sich, manch eine Sternstunde des Bundesverfassungsgerichts noch einmal in Erinnerung zu rufen. Zu selbigen gehören unter anderem Entscheidungen über die unbehelligte Rede. So hatten die roten Roben betont: „Meinungsäußerungen müssen grundsätzlich nicht begründet werden. […] Sie sind im Unterschied zu Tatsachenbehauptungen durch die subjektive Einstellung des sich Äußernden zum Gegenstand der Äußerung gekennzeichnet. Sie enthalten sein Urteil über Sachverhalte, Ideen oder Personen“.

Und weiter: „Auf diese persönliche Stellungnahme bezieht sich der Grundrechtsschutz. Er besteht deswegen unabhängig davon, ob die Äußerung rational oder emotional, begründet oder grundlos ist und ob sie von anderen für nützlich oder schädlich, wertvoll oder wertlos gehalten wird. Die Grenze zulässiger Meinungsäußerungen liegt nicht schon da, wo eine polemische Zuspitzung für die Äußerung sachlicher Kritik nicht erforderlich ist oder wo Gründe für die geäußerte kritische Bewertung nicht gegeben werden“ (Beschluss vom 9. November 2022, Az.: 1 BvR 523/21).

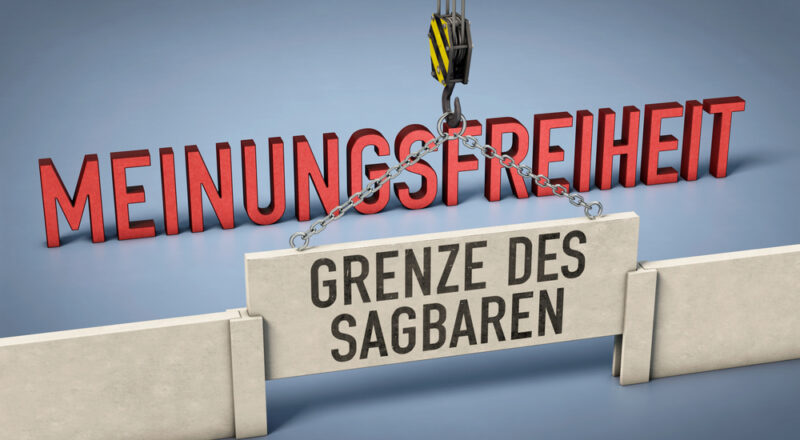

Die Redefreiheit lebt vom Atmen, nicht von ihrer Einschränkung…

Mit dieser umfassenden Definition über Art. 5 GG wurde klargestellt, wie weitreichend in einer Demokratie die Rechte jener sind, die sich auf eines der höchsten Güter unserer liberalen Ordnung berufen. Schließlich leben wir in einer Gegenwart, in der kaum noch ein Bürger sicher sein kann, ob nicht am nächsten Morgen die Kavallerie vor der Tür steht, um uns beim Kaffeetrinken im Bademantel mit dem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft zu konfrontieren, sollen wir angeblich durch ein Meme in den sozialen Medien Politiker brüskiert oder das Volk verhetzt haben.

Nahezu inflationär und oftmals unbegründet, werden entsprechende Majestätsbeleidigungsparagrafen zur Anwendung gebracht, um die Regierung vor Kritik zu schützen, statt den Untertanen die Gelegenheit einzuräumen, auch mit provokantem Vokabular seinem Unmut Luft zu verschaffen. Umfragen haben ergeben, dass viele Menschen ihre Formulierungen mittlerweile wohl überlegen, ehe sie sich in eine Diskussion einbringen. Doch gerade das darf in einer Herrschaftsform normalerweise nicht sein, die konträre Ansichten und Perspektiven als Gut der ideologischen und weltanschaulichen Auseinandersetzung hochschätzt.

Nationalsozialismus wie DDR scheinen die Mächtigen nicht geläutert zu haben…

Entsprechend waren es wiederum oben genannte Juristen, die an anderer Stelle festhielten: „Denn für die Freiheit der Meinungsäußerung wäre es besonders abträglich, wenn vor einer mündlichen Äußerung jedes Wort auf die Waagschale gelegt werden müsste“ (BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 2020, Az.: 1 BvR 2459/19 u.a.). Dass mittlerweile sogar in den USA darüber gesprochen wird, wie sehr die Eingriffe in die Indemnität des Laien auf deutschem Boden fortgeschritten sind, sagt viel über den Zustand eines einstigen Weltmarktführers in Sachen Volkssouveränität aus.

Washington befürchtet Auswirkungen der rigiden Gangart gegenüber Dissidenten auf dem europäischen Kontinent, tut auch Ursula von der Leyen mit ihrem sogenannten „Digital Services Act“ viel dafür, dass unangenehmes Gedankengut auf Plattformen wie X so wenig Reichweite wie möglich erhält. Was ist aus einer Nation geworden, die – unter dem Eindruck von zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert stehend – bis heute offenbar nicht verstanden hat, dass Widerspruch keine Gefahr darstellt, sondern das notwendige Ventil für aufgestaute Stimmung, kollektive Verärgerung und individuelle Enttäuschung über das Kartell in Berlin?